2024. 1. 2. 21:46ㆍ그날의 이야기

오늘날은 정확한 시간을 바탕으로 1분 1초를 다투며 살아간다. 하지만 옛 사람들은 천체에 의지하며 시간을 측정(?)하며 살아갔다. 대부분 농경에 종사했던 시절이라 시간 측정도 자연에 의지하며 살아갔던 것이다. 한마디로 자신들의 경험과 지식을 동원하여 시간의 흐름을 파악했다. 그렇기에 사람들이 자연 현상에 의거하여 파악한 시간은 제각각일 수 밖에 없었다. 그래서 세종대왕은 정확한 표준시간을 측정하기 위해 제반조치를 시행하였는데 이때 장영실의 공이 엄청났다.

양부일구와 자격루는 각각 '해시계'와 '물시계'라고 할 수 있다. 이것들을 발명한 장영실은 조선시대 최고의 과학자다. 비록 신분이 미천(노비)하였지만 세종대왕께선 인재를 알아보시고 반대세력의 농간에도 불구하고 장영실을 무척이나 아끼셨다. 장영실, 조선 최고의 과학자이자 '조선왕조실록'에 여러차례 등장할 정도로 실로 대단한 인물이 아닐 수 없다. 그의 탁월한 손재주로 물시계(자격루)를 만들어 내면서 세종대왕의 눈에 띄었고, 세종대왕께선 그의 신분을 면천해주고 벼슬까지 주게 된다.

장영실의 수많은 다양한 발명품들 중에서 특히 천문학과 농업에 있어서 매우 두드러졌다고 할 수 있다. '자격루'는 물의 힘에 의해 작동되는 물시계라고 할 수 있다. 당시 태양의 그림자를 통해 하루의 시간을 파악하고 있었는데, 비가오거나 하늘이 흐린 날에는 그 시간을 측정하기가 매우 어려웠는데, 자격루에 의해서 조선은 이제 비가오든 날이 흐리든 상관없이 언제든 시간을 알 수 있었다. 일정하게 흐르는 물을 받는 수수호에 물이 차면 수수호 안의 잣대가 떠오른다. 떠오른 잣대의 끝이 특정 높이마다 그곳의 구슬을 떨어뜨려 시간에 맞게 자동으로 종과 북 또는 징을 치는 시보장치를 작동시켰다. 문헌에 따르면 잣대의 좌편에는 12시를 알리는 12개의 구슬구멍이 있고, 우편에는 밤시간을 알리는 25개의 구슬구멍이 뚫린 경점용 동판이 설치되었다.

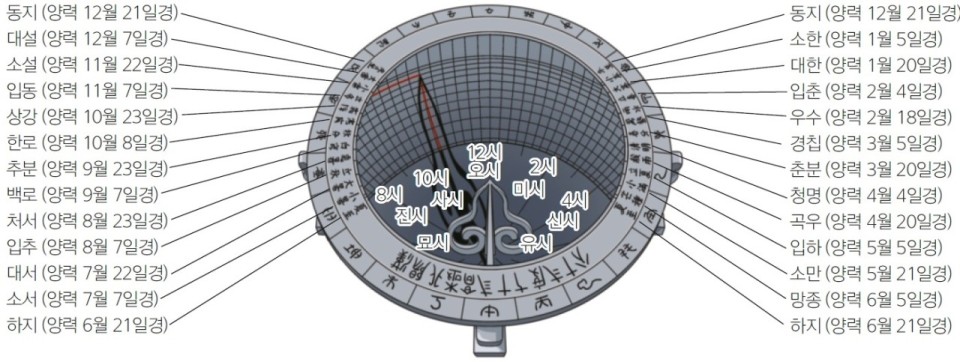

해시계인 '양부일구'를 제작하였는데 이것은 전세계에서 유일한 해시계였다. 그림자를 드리우게 하는 영침이 남쪽 밑에서 북쪽으로 솟아서 중앙에 도달하는 형태로 되어 있으며, 12지신으로 표시를 하여 백성들이 쉽게 시간을 파악할 수 있었다. 지구의 자전으로 생기는 그림자의 길이와 위치의 변화를 이용하여 시간을 헤아리고, 오목한 시계판에 시각을 나타내는 7줄의 세로선과 계절을 나타내는 13줄의 가로선을 그어 시각은 물론 24절기를 알 수 있도록 하였다. 그림자를 받는 시계판이 하늘을 우러러 보고있는 가마솥 모양이라 하여 양부일구라고 불렀다.

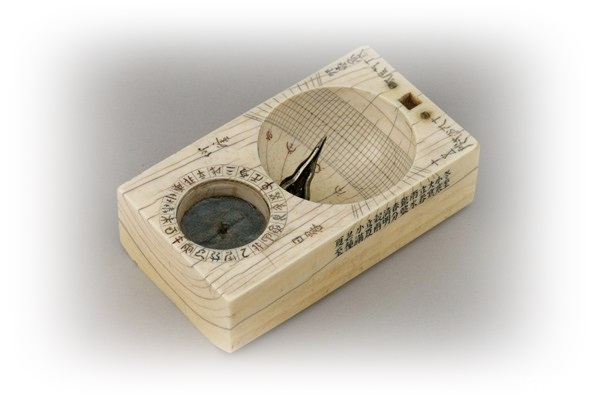

[세종실록]에 따르면, 양부일구는 세종 16년 10월2일 혜정교와 종묘앞 두 곳에 처음으로 설치되었다. 백성들이 많이 지나다니던 종로 대로에 해시계가 설치되었던 것인데, 많은 백성들이 시각을 알 수 있게 배려했다고 볼 수 있다. 특히 양부일구의 기술법은 조선 후기에까지 이어졌다. 고종 18년 강윤과 동생 강건 형제가 만든 휴대용 양부일구가 대표적이다. 동생 강건이 만든 것으로 세로 5.6cm 가로 3.4cm 높이 2cm 정도의 아주 작은 해시계다. 손바닥 위에 올려놓고 사용할 수 있을 만한 크기로써, 회백색 대리석으로 틀을 만들고 안쪽에는 시반면을 오목한 반구형으로 깎아 내어 선을 긋고 청동으로 된 시곗바늘을 세웠다. 휴대용 해시계는 방향을 정확히 맞춰줘야 제 시각을 알 수 있기 때문에 나침반을 함께 넣어 만들었다. 전면에는 '양부일구'라는 한자체가 새겨져 있다.

강윤, 강건 형제는 강세황의 증손으로 당시 최고의 시계 제작자였다. 특히 강윤은 고종에게 휴대용 해시계를 제작해 올리기도 했고, 그 재능을 인정받아 고종과 세자의 인장을 만들거나 보수할 때 별감역으로 발탁되기도 했다. 이들의 아버지 강이오는 앞서 혼천시계를 만들기도 했다. 음... 집안 대대로 시계 전문가들이네.